| Crónicas gabarreras: Inicio > Los Gabarreros > Los señores del bosque (Juan Antonio Marrero Cabrera). |

Los niños madrileños de la generación de la posguerra conocíamos vagamente Valsaín, como un paraje misterioso de las profundidades de la Sierra de Guadarrama.

Un lugar perdido entre nieves y pinos altísimos que apenas alcanzaban a tapar inmensos roqueros de granito. Unas moles de piedra que, a mí, siempre se me antojaron los ídolos gigantescos de un oscuro y cerrado bosque totémico, la más poderosa representación de unos semidioses titánicos.

Se hablaba de nombres tan misteriosos como la “Boca del Asno”, la “Cueva del Monje” ó el Convento de Casarás” y su escondido tesoro, entre las legendarias toponimias de la Sierra, como la temerosa “Mujer Muerta”, en la sierra enfrentada a Segovia.

Para nosotros, los niños que íbamos a “trinear” (mucho más que a esquiar) a Navacerrada, el bosque de Valsaín era como un misterio siempre helado, un camino que desaparecía entre montañas de nieve tras la primera, o la última, de las “Siete Revueltas”.

Muchos años después, cuando conocí en profundidad este fantástico enclave entre las montañas, el verdadero paraíso terrestre para el hombre más poderoso del mundo, comprendí el entusiasmo de Felipe II por vivir en el Palacio del Bosque, de Valsaín.

La Granja era, entonces, una simple ermita a Ntra. Sra. del Robledo y un lugar de descanso de los jerónimos del Parral, en un paraje rocoso entre buenos arroyos y arboleda al pie del Peñalara.

Aún recuerdo mi emoción en una visita muy detallada a El Escorial, al descubrir, frente a la mesa de trabajo de Felipe II, un pequeño cuadro representando el Convento de Casarás, entre los dos ventanales por los que entraba la luz de los jardines del Monasterio y se perdía la vista hacia la nueva capital del Imperio español, el centro de las Españas, el antiguo baluarte del reino de Toledo, Madrid.

En el magnífico Palacio del Bosque, se tomaron grandes decisiones políticas que influyeron en todo el mundo conocido, las campañas de Flandes, por ejemplo, sesiones con los grandes Consejeros Reales, extraordinariamente representadas en un soberbio grabado que guarda en su colección la Caja de Ahorros de Segovia. Allí dio a luz la primera dama del mundo, la reina Isabel de Valois y allí nació, por tanto, una de las mejores gobernantes de la Historia, la Infanta Isabel Clara Eugenia que rigió en nombre de su padre, Felipe II, los Países Bajos.

La historia medieval de Valsaín es, naturalmente, la historia de su bosque, la historia del pinar. Entre los manuscritos medievales del s. XVI del archivo del Palacio Real de Madrid, se guardan toda clase de documentos del Palacio del Bosque. La búsqueda y contratación de los cazadores de lobos, la construcción de la Casa de Eraso (el llamado Convento de Casarás), los nombramientos de los Guardas Mayores (entre los grandes de España), las pagas regias al personal de monteros y criados de palacio (con el aquel de tarde, mal y nunca), la institución de párrocos, los nacimientos, las muertes por hambre y por frío (diz que por enfermedad), los agobios económicos, la prisión de los cazadores furtivos, incluyendo sus procesos y condenas a “galeras” (a remar como“galeotes” en las galeras reales), etc., etc.

Y es que todo, en Valsaín, giraba en torno a la riqueza y explotación del bosque y del Patrimonio Real.

Por eso cuando un aciago día, al regresar a Madrid la corte del desgraciado Carlos II, se vieron desde la sierra las llamas del Palacio, toda una época desapareció consumida en la hoguera. (*)

Sin embargo el bosque permaneció y con él y los derechos de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, se mantuvo su explotación y con él la continuidad de la vida y trabajo de los lugareños.

En síntesis, el derecho de sus vecinos consistía en poder utilizar las maderas caídas sobre el terreno, la leña seca, los troncos menores, las ramas muertas, los materiales, en definitiva, inservibles para su aprovechamiento como una de las maderas preciosas para la ebanistería.

Por supuesto, los mejores leñadores del gran pinar eran los de Valsaín, perfectos conocedores de unos pinos inmensos y altísimos que, creciendo muy próximos entre sí y en un bosque húmedo, se alargaban hasta lo inverosímil buscando la luz y el calor. Precisamente serían estos troncos, muy rectos y resistentes, los más buscados para transformarlos en mástiles que sujetaran el velamen de las embarcaciones. (Por ejemplo, de aquí salieron los mástiles de los barcos de la Armada del Mar Océano, la desgraciadamente conocida, gracias a la leyenda negra de ingleses y flamencos, como “Armada Invencible”).

Y sería esta libre disposición, este derecho a la explotación particular de alguna de estas riquezas del bosque, la que dio origen a un viejo oficio, casi artesanal, característico de Valsaín (y de otros pueblos serranos): el de gabarrero.

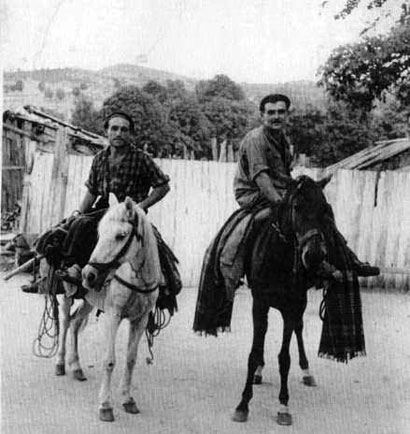

Los mismos leñadores, que conocían de sobra las cortas, aparejaban una recua de mulas, caballos o burros para acudir al pinar y recoger toda la madera sobrante e inaprovechable para cualquier otra cosa que no fuera leña. Con lo que, de paso, saneaban el pinar y evitaban los incendios que, en verano, pudieran motivar la hierba, la pinocha y las ramas secas. Pero, quizás, lo más digno de verse, lo más arriesgado y, seguramente, lo más espectacular, era la tarea de descubrir las ramas secas que permanecían en los árboles, sin ninguna utilidad, y desencajarlas. Así una vez en el suelo podían disponer de ellas.

Claro que lo más peligroso era trepar a los pinos, incluso cubiertos de hielo, para cortarlas y, sobre todo, la habilidad de algunos para saltar de rama en rama y de pino en pino, sin necesidad de bajar hasta el suelo y volver a subirse en otro árbol. Una gran destreza y un verdadero riesgo en el que muchos se jugaron la vida.

Luego, la notable habilidad, de la que aún hoy se sienten orgullosos los gabarreros, era cargar la máxima cantidad de leña en su ganado, sin lastimarle y facilitando su transporte, bien atado para que la carga no se cayera ni se perdiera por el camino. Pero no se trataba de afianzarla como fuera, no. La habilidad estaba en atarla mediante una gran lazada que, una vez llegados a su destino, pudiera desatarse de un solo tirón, cayendo todos los troncos al suelo en buen orden y sin dañar a la bestia.

Con el paso del tiempo se inventó un armazón de hierro (¿una gabarra?, ¿una artola?) que, uncido al animal, servía de base y apoyo lateral a la carga, aunque luego se complementaría, necesariamente, con una soga.

Y ésta, a grandes rasgos, es una nostálgica evocación del pinar que yo conocí y de mis amigos los viejos gabarreros (lo digo porque yo también me he vuelto viejo como ellos) que han sido, lo son y siempre serán, los verdaderos “señores del pinar”.

(*) Por cierto que, con las grandes vigas de madera que se lograron salvar, se construyeron los grandes cuarteles de Caballería del Conde Duque, que aún se mantienen junto al Palacio de Liria de Madrid.

Juan Antonio Marrero Cabrera.